David J. Chalmers - REALITÄT+

Virtuelle Welten und die Probleme der Philosophie

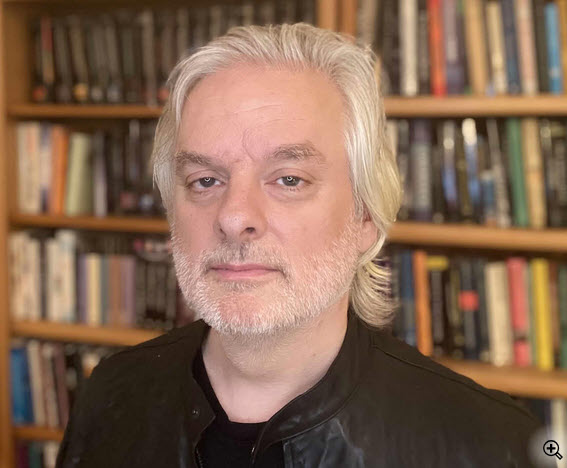

Einer der bekanntesten Philosophen unserer Zeit

Den Namen David Chalmers ⧉ hatte ich vor gut 10-12 Jahren das erste Mal vernommen - ich weiß nicht mehr genau, wann ... . Ich weiß nur, dass er in mehreren Ausgaben der mittlerweile (leider!) eingestellten Philosophiezeitschrift "hohe luft" erwähnt wurde und ich den Namen an den vielen Abenden auf meiner Insel immer wieder gelesen und auch notiert habe. Ich habe den Namen daraufhin immer wieder vernommen - es gab auch mal ein längeres Interview im Schweizer Fernsehen [1], das bei 3sat zu sehen war. Jedenfalls gab es bisher kein deutschsprachiges Buch dieses australischen Philosophen.

Das ist jetzt anders. "Realität+" ist ein Buch von Chalmers, das weltweit neben seinen philosophischen Abhandlungen erschienen ist und auch für den interessierten Laien verständlich ist. Ich würde diese Art des philosophischen Erscheinungbildes eine Intellektuellen am ehesten mit dem Bonner Philosophie-Professor Markus Gabriel ⧉ vergleichen. Der schreibt seine wissenschaftlichen Abhandlungen, aber nebenbei auch Bestseller für die Allgemeinheit - allerdings weniger boulevardesk wie z.B. ein Richard David Precht ⧉. [2]

Unsere Popkultur passt zur Ontologie

"Realität+" ist also so etwas wie "Populär-Philosophie" - durchaus komplexe erkenntnistheoretische Zusammenhänge und viele Exkurse in die Philosophiegeschichte, werden von Chalmers quasi spielerisch nebenbei mitgeliefert. Das eigentliche Thema ist seine "Simulationstheorie", die er als roten Faden aus seiner dem Dualismus ⧉ anhängenden Philosophie formuliert und sie sehr gekonnt in die Philosophiegeschichte einbettet. Dabei gelingt ihm das Kunststück, erkenntnistheoretische Gedankenspiele, die mit der Popkultur meiner Generation verhaftet sind, in einen ernstzunehmenden Diskurs zu übertragen. Der Vorwurf, dass hier ein (ehemals) langhaariger Nerd, der zu viel Science Fiction gelesen und geschaut hat, sich an Philosophie versucht, ist damit hinfällig.

"Realität+" ist also so etwas wie "Populär-Philosophie" - durchaus komplexe erkenntnistheoretische Zusammenhänge und viele Exkurse in die Philosophiegeschichte, werden von Chalmers quasi spielerisch nebenbei mitgeliefert. Das eigentliche Thema ist seine "Simulationstheorie", die er als roten Faden aus seiner dem Dualismus ⧉ anhängenden Philosophie formuliert und sie sehr gekonnt in die Philosophiegeschichte einbettet. Dabei gelingt ihm das Kunststück, erkenntnistheoretische Gedankenspiele, die mit der Popkultur meiner Generation verhaftet sind, in einen ernstzunehmenden Diskurs zu übertragen. Der Vorwurf, dass hier ein (ehemals) langhaariger Nerd, der zu viel Science Fiction gelesen und geschaut hat, sich an Philosophie versucht, ist damit hinfällig.

Chalmers ist aufgewachsen mit "Pong" ⧉ und "DOOM" ⧉, hat zu Hause sämtliche Varianten von 3D Brillen und ist ein guter Beobachter des Zeitgeistes - selbstverständlich hat er "Matrix" und "Truman Show" gesehen und ist sich natürlich den Argumenten des Diskussion um die Gefahren und Möglichkeiten der KI bewusst. Chalmers ist studierter Philosoph, Mathematiker und Informatiker.

Putnam und Chalmers

Ich kann mich noch erinnern, dass nach dem ersten und vor allen Dingen 2. Teil der Matrix Trilogie, eine Diskussion aufkam, die bis in das Feuilleton hineinreichte und einen sehr ernsthaften Touch bekam. Gemeint war das Gedankenexperiment eines gewissen Hilary Putnam ⧉ und seinen "Gehirnen im Tank". Er hat die (noch hypothetische) Frage untersucht, ob ein Mensch in der Lage wäre, eine reale Welt von einer künstlichen zu unterscheiden, wenn ein Supercomputer existieren würde, an den man ein Gehirn anschliessen könnte und dieser Computer wäre in der Lage, alles perfekt zu simulieren. Gäbe es dann eine Möglichkeit nachzuweisen, dass mein Gehirn nicht in so einem Tank in einer Nährlösung liegt und von diesem Supercomputer bespasst wird?

Chalmers greift diesen interessanten Diskurs auf und bezieht sich auf Putnam. Putnam sagt - allerdings nach meinem Verständnis argumentativ etwas wackelig - "Ja", das kann man unterscheiden, da den Elementen in der künstlichen Welt die Referenzen zur Wirklichkeit fehlen. "Nein", sagt Chalmers, denn er glaubt, dass auch genau diese fehlenden Referenzen Teil einer Simulation sein könnten - etwas, dass wir nie ausschliessen könnten. Er grenzt sich von Putnam außerdem dadurch ab, dass er gar keinen Tank für ein Gehirn benötigt - die Sinneseindrücke können durchaus von außen kommen und auch diese Simulation kann ohne dieses abenteuerliche Konstrukt von Gehirnen im Tank so perfekt sein, dass wir sie nicht erkennen können.

Chalmers sagt also, dass es uns unmöglich ist, mit Gewissheit sagen zu können, dass wir Menschen nicht tatsächlich in einer Simulation leben. Wir sind ferner daher nicht in der Lage, Aussagen über eine mögliche Aussenwelt zu treffen. Er geht sogar noch weiter, in dem er diesen ontologischen Aspekt mit dem Empirismus eines George Berkeley ⧉ in Verbindung bringt. Für Berkeley spielt es keine Rolle, ob unser Verstand einer Erscheinung ausgesetzt ist oder nur der Vorstellung einer Erscheinung. Genauer: ob ich beim Discounter an der Kasse stehe oder ob ich mir das nur vorstelle - für die Erkenntnisfähigkeit des Verstandes macht das überhaupt keinen Unterschied. Analog dazu sagt Chalmers, dass jede Virtualität auch eine Realität ist und - mit stetigem technischen Fortschritt - eine Unterscheidung nicht mehr möglich sein wird.

Vollstrecker Descartes

Der wohl wichtigste Anhänger des Dualismus und Begründer des kartesischen Weltbildes, Rene Descartes ⧉, hatte zwei Probleme: 1.) Was ist der Ursprung unseres Bewusstseins und 2.) Wie agiert das Bewusstsein mit der Aussenwelt und fasst Sinneseindrücke auf? Descartes Antworten sind in ontologischer Sicht etwas enttäuschend, denn sie lauten "Gott" und "Zirbeldrüse". Eine fragwürdige und eine falsche Antwort. Chalmers gibt hier die Antworten und grenzt sich von seinem Kollegen Daniel Dennett ⧉ ab, der in der These, das Bewusstsein sei eine Illusion, eine Antwort sieht und das Thema damit abhakt. Chalmers glaubt aber, dass auch die Erfahrung einer Illusion eine bewusste Erfahrung ist und bietet daher seine Erklärung an: wir leben in einer Simulation und die "Qualia" ⧉, also das bewusste Erleben, begründet er mit einer Gleichsetzung von Realität und Virtualität. Das macht er in diesem Buch "Realität+" auf eine sehr interessante Weise. Er verliert nie die Bodenhaftung und den Kontakt zu bereits bekannten ontologischen Leitmotiven - alle wichtigen philosophischen Grundsätze kommen vor und werden zu seiner Theorie in Bezug gesetzt. Wir erkennen außerdem - sehr eindringlich - die grundlegenden Problemstellungen sind nicht neu. Sie standen am Anfang unser essenziellen Kulturgeschichte, am Anfang der Aufklärung - und sie sind aktueller denn je. Höchste Zeit also, Popkultur und Metaphysik zusammen zu bringen :-)

Falsifizierung als Schwachstelle?

Es gibt aber auch eine große Schwäche. Sein zentraler Gedanke lautet: "Wir können nicht wissen, ob wir uns nicht nicht in einer Simulation befinden" - so eine Falsifizerung birgt in sich (meiner Meinung nach) den Stolperstein eine leerlaufenden Zirkelbezugs. Denn negierte Abstraktionen sind immer paradox und eröffnen eine Reihe von Pseudo-Argumenten, über die man sich endlos auslassen könnte. So gibt es in der Mitte des Buches ein Kapitel, bei dem er von seinen Erfahrungen mit dem Computerspiel "Sims" mathematische Modelle ableitet, die die große Wahrscheinlichkeit einer Simulation untermauern sollen. Dabei wirken die etwas wackeligen Argumente nicht sehr schlüssig und ich habe mir einige Male beim Lesen gedacht, jetzt hat sich der gute David aber in etwas reingesteigert. Wenn er den umgekehrten Weg versucht - die Verfifizierung, also welche Argumente gibt es für das Erkennen der Simulation - wird es auch sehr interessant. Allerdings scheint Chalmers die klare Ansage "Ja, wir leben in einer Simulation" zu meiden. Vielleicht weil hier unsere Popkultur doch noch zu sehr mit dem Unterhaltungsfaktor verhaftet ist, statt mit "seriöser" Metaphysik.

Fazit

Wie dem auch sei ... es gibt bisher keinen Denker, der die Lösung der Widersprüche des Dualismus - die Fragen nach Qualia und Ursprung - so interessant aufbereitet hat. Eine tolle Art, über Philosophie zu schreiben, sie mit unserer Kultur zu verknüpfen und dabei verständlich und streitbar zu bleiben. Wer auf einen Schlag die wichtigsten ontologischen Fragen unserer Zeit serviert bekommen möchte, in guten Portionen von Kapiteln, die man auch quer lesen kann, ohne den roten Faden zu verlieren, bekommt mit "Realität+" ein passendes Referenzwerk. Und das werden wir noch brauchen, denn all diese Fragen werden weiter und immer weiter aus der Popkultur heraustreten und unseren Alltag bestimmen. Das wird sich mit dem technischen Fortschritt gar nicht vermeiden lassen. Da kommt sicher noch mehr von Chalmers und ich werde das mit Freuden studieren :-) Und ich werde das sicher auch verstärkt in meine eigenen Themen einfliessen lassen, denn da gibt es sehr viel Berührungspunkte.